Haben Sie Teil 2 unserer „Neuromentale Gesundheit“- Reihe verpasst? Lesen Sie „Spannung, Dehnung und Bruch“!

Warum uns Stress und Trauma bei epiAge überhaupt so intensiv beschäftigen? Weil schlechte neuromentale Gesundheit uns bis in den Kern unserer Zellen altern lässt. Tatsächlich wirkt Trauma nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern kann in krasseren Fällen über mehreren Generationen epigenetisch nachwirken.

Sie hassen Kriegsfilme und können Sylvester Stallone nicht ausstehen?

Prima! Dann fordern wir Sie trotzdem auf, sich die Szene anzuschauen, in der John Rambo vor Colonel Trautman zusammenbricht, ohne eine Träne zu vergießen oder zumindest stellvertretend etwas von dem Leid zu spüren, das beide Männer ausstrahlen. „First Blood“ (1982) ist bekannt für seine packende Darstellung von PTBS (posttraumatischer Belastungsstörung) und gilt als einer der Vorreiterfilme des später als „Vetsploitation“ (ein Kunstwort für „Veteranen-Ausbeutung“) bezeichneten Kinogenres.

Tatsächlich sind Traumata und ihre akute, chronische Ausprägung als PTBS eng mit der Kriegswelt verbunden. Es gibt ja kaum einen anderen Kontext, in dem Leid, Schock, Gewalt und Unvorhersehbarkeit in solcher Konzentration auftreten – auf sowohl menschlichen als auch materiellen Ebenen.

Und es waren die Kämpfe der Vietnamkriegsveteranen um ihre Wiedereingliederung ins Zivilleben, die schließlich den Anstoß dazu gaben, PTBS in die dritte Ausgabe des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-3) aufzunehmen, das 1980 von der American Psychiatric Association veröffentlicht wurde. Es bedurfte jedoch jahrelange intensive Lobbyarbeit von Veteranenverbänden, betroffenen Familien sowie medizinischen Fachleuten, bis PTBS ernst genommen wurde.

Tatsächlich war „First Blood“ nicht der erste Film, der Traumata bei Veteranen darstellte. „Let There Be Light“, John Hustons Dokumentarfilm über die Störungen von Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde 1946 produziert, lange, nachdem die ersten modernen Berichte über „Kriegsneurose“ aus den blutigen Schützengräben des Ersten Weltkriegs bekannt geworden waren.

Die schonungslose Darstellung dessen, was damals informell auch als „Neurasthenie“ bezeichnet wurde, führte jedoch dazu, dass die US-Armee sich besonders bemühte, den Film zu zensieren. Tatsächlich wurde er erst 1980 öffentlich gezeigt. Verständlicherweise wurde die emotionale Belastung, die dieser Dokumentarfilm und nachfolgende „Vetsploitation“-Filme hervorriefen, als schädliche Öffentlichkeitsarbeit für die Rekrutierung angesehen.

So galt das Leiden an einer Kriegsneurose während des größten Teils des 20. Jahrhunderts als körperliche und moralische Schwäche. Und obwohl sich spezielle Behandlungsmethoden jenseits der klassischen „gesprächsorientierten“ Psychotherapie oder Psychoanalyse langsam herausbildeten, wurden die Symptome oft unter den Teppich gekehrt.

Bedeutet dies, dass Trauma und das Konzept der PTBS erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufkamen?

Nein. Das Wort „Trauma“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Wunde“. Ursprünglich bezog es sich eher auf körperliche als auf emotionale Verletzungen. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts verlagerte sich die Bedeutung des Trauma-Begriffs in Richtung Psyche. Allerdings findet man in unzähligen Legenden und historischen Schriften Spuren des körperlichen und psychologischen Terrors, der durch Kriege und andere Widrigkeiten ausgelöst wird.

Daher sind es wahrscheinlich das reine Ausmaß, die Intensität und die langfristigen Folgen von Traumata – verstärkt durch industrialisierte Kriegsführung auf zunehmend globaler Ebene – die Veteranen ermöglichten, ihr Leiden endlich anerkannt zu bekommen.

Charakteristisch für die Art von traumatischen Ereignissen, die vom DSM-3 anerkannt wurden, war, dass sie „[…] als katastrophaler Stressor wahrgenommen wurden, der außerhalb des Bereichs der normalen menschlichen Erfahrung lag. Die Verfasser der ursprünglichen PTBS-Diagnose hatten Ereignisse wie Krieg, Folter, Vergewaltigung, den Holocaust, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Hurrikane und Vulkanausbrüche) und von Menschen verursachte Katastrophen (wie Fabrikexplosionen, Flugzeugabstürze und Autounfälle) im Sinn.“ (Friedman, s.d.)

Schmerzhafte Ereignisse, die im Alltag verankert sind, wie der Tod eines Kindes, häusliche Gewalt, akute Krankheiten, Entlassung oder Insolvenz, wurden nicht als „traumatisch“ angesehen. Und jede Schwierigkeit, damit umzugehen, wurde als „Anpassungsstörung“ bezeichnet, da sie als durchaus zumutbar eingestuft wurde.

Wie hat also das „alltägliche Trauma“ die Sichtbarkeit erlangt, die es heute hat, und wann wurde es endlich ernst genommen?

Diese andere Form von Trauma kristallisierte sich viel diskreter im Laufe der Zeit heraus. Verschiedene körperliche Beschwerden und Neurosen, die vorwiegend Frauen betrafen und unter dem Oberbegriff „Hysterie“ zusammengefasst wurden, wurden von Ärzten und Geistlichen von der Antike bis ins 19. Jahrhundert obsessiv untersucht und behandelt. Diese Krankheiten wurden in der Regel auf Probleme mit der weiblichen Physiologie zurückgeführt, primär auf die Gebärmutter (hystera im Altgriechischen), und die „Therapien“ reichten von Pflanzenmedizin, Vibratoren und ehelichem Geschlechtsverkehr hin zu Exorzismus und Verbrennung auf dem Scheiterhaufen.

Als Neurologen, Psychiater und Psychologen Ende des 19. Jahrhunderts die Behandlung der Hysterie von den Allgemeinärzten übernahmen, entstand eine neue Dimension.

Es war der wegweisende französische Pathologe und Neurologe Jean-Martin Charcot [1825–1893], der als Erster erahnte, dass Hysterie neurologisch bedingt sein könnte. Er bestand auch darauf, dass Männer ebenso betroffen sein könnten, und empfahl Hypnose als Behandlung der Wahl. Später war es Pierre Janet [1859–1947], einer der berühmtesten Schüler Charcots, der als Erster eine Verbindung zwischen früheren traumatischen Ereignissen im Leben einer hysterischen Patientin und ihren aktuellen Symptomen, wie z. B. der von ihm geprägten „Dissoziation“, vermutete. Schließlich brachte Sigmund Freud [1856–1939], ein weiterer Schüler Charcots und anfänglicher Bewunderer Janets, zunächst Hysterie mit einer früheren Erfahrung von sexuellem Missbrauch im Rahmen seiner „Verführungstheorie“ zusammen.

Unter dem Druck seiner Kollegen, seines Umfelds oder aufgrund eigener Ängste wandte sich Freud jedoch später von diesem Zusammenhang ab. Durch die Entwicklung der Psychoanalyse und umstrittenerer Konzepte wie „Penisneid“ oder „Kastrationsangst“ wurden hysterische Patientinnen eher als Trägerinnen unterdrückter sexueller Wünsche oder Fantasien wahrgenommen.

So blieb Hysterie als pauschale Diagnose für eine Reihe von Neurosen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestehen. Meist wurden Frauen als hysterisch bezeichnet, aber auch zunehmend Soldaten (also Männer).

Weitgehend überlappend mit dem Vietnamkrieg war es die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung zwischen den 1960er und 1980er Jahren, die die Kontroverse über den Zusammenhang zwischen„Hysterie“ und „Missbrauch“ wiederbelebte. Die Infragestellung der unterdrückerischen Rolle des Patriarchats in allen Bereichen des Frauenalltags warf neben vielen anderen Themen auch grundlegende Fragen zur Wahrnehmung und Behandlung von weiblicher Psyche und Körper auf.

Die feministische Bewegung entlarvte das Konzept der „Hysterie“ als Folge der patriarchalischen Unterdrückung, und einige feministische Autorinnen forderten es sogar als vernünftige Reaktion auf unvernünftige Zustände zurück. Wie der Autor Mark Micale es treffend formulierte, hatte Hysterie bis dahin „als dramatische medizinische Metapher für alles gedient, was Männer am anderen Geschlecht als mysteriös oder unkontrollierbar empfanden“ (Micale; 1989).

Aufbauend auf den bahnbrechenden Arbeiten zur Neurose von einer der ersten Kritikerinnen Freuds, der Pionierin der feministischen Psychiatrie Karen Horney [1885–1952], wurden viele der Grundsätze der klassischen Psychoanalyse heftig hinterfragt. Feministische Aktivistinnen und Theoretikerinnen wie beispielsweise Luce Irigaray [1930] oder Shulamith Firestone [1945-2012] waren nicht nur über die männerzentrierte Ausrichtung der Psychoanalyse empört. Aufgrund ihrer Fokussierung auf das Persönliche anstatt auf das Politische warfen sie ihr eine myopische Perspektive vor, die die systemische Unterdrückung von Frauen nicht in den Vordergrund stellte.

So begann die zweite feministische Welle, die speziellen vielschichtigen Traumata, denen Frauen ausgesetzt waren, aufzudecken. In den 1970er und 80er Jahren führte dies zu einer Explosion von Veröffentlichungen zu Themen wie häusliche Gewalt, (eheliche) Vergewaltigung, Inzest und Reproduktionsfragen hin zu Bildung und Arbeitswelt sowie weiter gefassten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Da die körperliche und psychische Gesundheit von Frauen zunehmend in den Fokus rückte und diagnostische Kategorien weiter verfeinert wurden, geriet die Diagnose der Hysterie allmählich in Vergessenheit. Sie wurde aus der dritten Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-3) gestrichen, während PTBS 1980 erstmals aufgenommen wurde.

Eine der letzten Kategorien, die in der Welt der Traumata anerkannt wurden, war das oft stille Leiden von Kindern.

Der Forensiker Auguste Ambroise Tardieu [1818–1879] kann als einsamer Pionier auf diesem Gebiet angesehen werden. Tatsächlich hat er Mitte des 19. Jahrhunderts als Erster das bis dahin tabuisierte Thema der körperlichen Misshandlung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern angesprochen und bekämpft.

Es dauerte jedoch noch ein weiteres Jahrhundert, bis die moderne staatliche Kinderfürsorge wirklich Fuß fassen konnte.

Ein wegweisender Meilenstein auf dem Weg zur Anerkennung und Behandlung von Kindermisshandlungen war die Arbeit des amerikanischen Kinderarztes C. Henry Kempe, seiner Frau Ruth Kempe und ihrer Kollegen. 1962 benannten sie als Erste das komplexe Symptombild, das sie in ihrer kinderärztlichen Praxis entdeckt hatten, als „Battered Child Syndrome“ (Syndrom des misshandelten Kindes).

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte entstanden zahlreiche Studien, die detailliert aufzeigten, auf wie vielfältige Weise Kinder durch ihre Eltern oder andere Bezugspersonen dauerhaft traumatisiert werden könnten. Über aktive und direkte körperliche oder sexualisierte Gewalt hinaus wurden Vernachlässigung, emotionale Misshandlung, Fehlerziehung (aufgrund von Trennung, Inhaftierung, Drogenmissbrauch oder psychischen Störungen) sowie das Miterleben von Gewalt im unmittelbaren Umfeld als sogenannte „belastende Kindheitserfahrungen“ (auf Englisch „adverse childhood experiences“ – ACEs) hervorgehoben.

Tatsächlich einigten sich die akademische Forschung sowie die Sozialarbeit und die klinische Psychologie zunehmend in ihrer Einschätzung von Kindheitstraumata als vielschichtige, dauerhafte und/oder wiederkehrende Phänomene.

Anstelle des schwammigen und nicht kinderspezifischen Oberbegriffs „trauma- und stressbedingte Störungen“ wurden mindestens zwei Diagnosen für Kindheitstraumata in der Fachwelt vorgeschlagen. Psychiater Bessel van der Kolk und Kollegen schlugen „Entwicklungstrauma-Störung“ (auf Englisch „developmental trauma disorder“ – DTD) vor. Aber obwohl die Diagnose von vielen Therapeuten als nützliche einheitliche Kategorie wahrgenommen wurde (und noch ist), wurde sie nicht in den DSM-5 aufgenommen.

Auch „komplexe PTBS“ (kurz kPTBS), der Begriff, der Psychiaterin Judith Herman [1942] für wiederholte und/oder anhaltende (Kindheits-)Traumata empfahl, schaffte es nicht in den DSM-5. Er wurde jedoch in der 11. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (auf Englisch ICD) aufgenommen und wird zunehmend als sinnvolle diagnostische Kategorie im Bereich der Traumabehandlung und -forschung anerkannt.

Zudem wird Hermans Unterscheidung zwischen sogenannten Typ-I-Traumata, die durch ein einmaliges Ereignis ausgelöst werden, und Typ-II-Traumata, die durch wiederholte oder chronische Stressoren hervorgerufen werden, immer gängiger.

Die „CDC-Kaiser Permanente Adverse Childhood Experiences (ACE)“-Studie aus den späten 1990er Jahren war der nächste große Meilenstein im Bereich Kindertrauma. Die Studie, an der 17.337 Befragte teilnahmen, die über das gleichnamige Gesundheitsunternehmen rekrutiert wurden, zeichnete ein besonders ernüchterndes Bild der Gewalt gegen Kinder in den Vereinigten Staaten. Während 36,1 % der Befragten keine ACEs erwähnten, gaben 26,0 % eine, 15,9 % zwei, 9,5 % drei und 12,5 % vier oder mehr ACEs an.

Diese Studie war die Erste, die die kumulativen und langfristigen Auswirkungen mehrerer ACEs auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der befragten Personen aufzeigte.

Schließlich trat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundertseine weitere Form des allgegenwärtigen Traumas offen zutage. Sie wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager in Europa ausgelöst. Diese Form von Trauma war gekennzeichnet durch die systematische Verfolgung von Juden, Sinti, Roma und anderen Menschen aufgrund ihrer Kultur, ihrer Religion, ihrer politischen Besinnung und ihrer vermeintlich rassischen Phänotypen oder ethnischen Merkmale.

Kurz darauf machte die Bürgerrechtsbewegung (englisch: Civil Rights Movement) der 1950er und 1960er Jahre die systematische Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten deutlich. Parallel dazu knüpften die amerikanischen und kanadischen indigenen Völker wieder an ihren ursprünglichen Widerstand gegen die vorherrschende Kultur an und begannen, ihre traumatische Geschichte aufzuarbeiten.

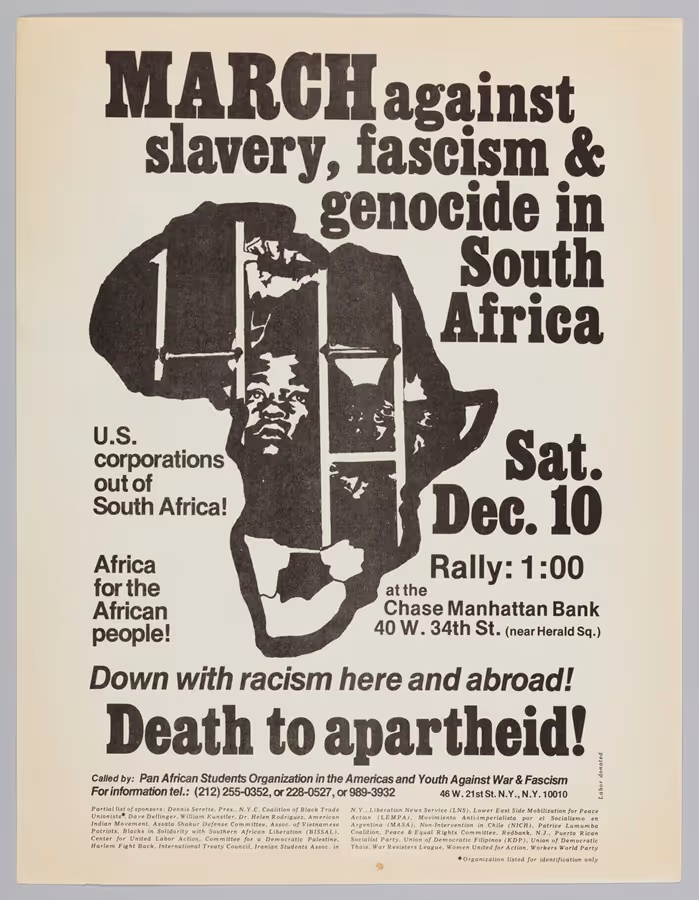

Auf globaler Ebene wurde das Bewusstsein für Traumata auch durch politische Entwicklungen wie die Apartheid in Südafrika oder die Völkermorde in Kambodscha und Ruanda entfacht. In der Wissenschaft begannen postkoloniale Theoretiker, die hegemonialen Geschichtsnarrative der Metropolen zu überdenken und zu revidieren und dabei die traumatische Belastung der ehemaligen Kolonien hervorzuheben.

Ebenso brachten (und bringen noch) die anhaltenden Kämpfe von Bürgerbewegungen, die sich beispielsweise mit Behinderung, sexueller Orientierung, Vertreibung, chronischen Erkrankungen oder ökologischen Notlagen befassten, andere Formen potenzieller Traumata zutage.

Nicht zuletzt zeigte die Forschung zur wirtschaftlichen Dimension von Traumata, dass chronische Entbehrungen, Chancenlosigkeit, Diskriminierung am Arbeitsplatz usw. ebenfalls traumatischen Stress auslösen können.

Wenn also unsere kleine, aber intensive Reise durch die Trauma-Taxonomie eines gezeigt hat, dann dass Trauma allgegenwärtig ist. Männer (nicht nur Soldaten!), Frauen, Kinder sowie alle Arten von Gruppen und „Minderheiten“ können Traumata ausgesetzt werden und langfristige Folgen wie PTBS sowie andere Formen psychischer und körperlicher Erkrankungen entwickeln. Ferner kann Trauma durch transgenerationale und intersektionale Aspekte verstärkt werden.

Was meinen wir damit?

Intensive Traumata können nicht nur eine Person oder eine Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt betreffen. Sie können auch eine historische Dimension aufweisen, wenn Personen oder Gruppen langfristig und/oder besonders stark diskriminiert werden.

In diesem Fall beschränkt sich das Trauma nicht nur auf eine Generation, sondern kann über mehrere Generationen körperlich und psychisch nachwirken. Tatsächlich wurden Fälle von generationsübergreifenden Traumata mit Überlebenden langwieriger Bürgerkriege oder Völkermorde und ihren direkten Nachkommen in Verbindung gebracht. Generationsübergreifende Traumata sind jedoch auch charakteristisch für die Erfahrungen indigener Gruppen oder versklavter Völker, die seit Jahrhunderten Ungerechtigkeiten ausgesetzt sind, wie beispielsweise die australischen indigenen Völker.

„Intersektional“ bezieht sich wiederum auf die räumliche Dimension von Traumata zwischen verschiedenen Macht- und Unterdrückungsgefügen. Beispielsweise kann ein beeinträchtigtes schwarzes Mädchen komplexe, rassismus-, geschlechts- und behinderungsbezogene Traumata erleben und zudem noch einem externen Trauma wie einem Erdbeben ausgesetzt sein. Je nach Identität und Lebensumständen können Menschen also überlappende Traumata erfahren.

Mit angemessenen und ausreichenden Ressourcen gelingt es jedoch vielen Menschen, Traumata zu überwinden und sogar eine Form von Resilienz zu entwickeln.

Bevor wir uns jedoch mit Traumaprävention befassen, werden wir in unserem nächsten Beitrag zunächst die körperlichen und psychischen Auswirkungen der Trauma-Kategorien untersuchen, die wir gerade angesprochen haben. Bleiben Sie also dran!

++++

Quellen und weiterführende Literatur

“Rambo: First Blood | Emotional Scene | Rambo's Breakdown”. StudioCanal UK. YouTube. Online: https://www.youtube.com/watch?v=PtWHgkNH5yU

“First Blood”. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Blood

Huston, John. “Let there be light”. American documentary, 1946. Restored version available online: https://www.filmpreservation.org/preserved-films/screening-room/let-there-be-light-1946

Crocq, Marc-Antoine, and Louis Crocq. 2000. “From Shell Shock and War Neurosis to Posttraumatic Stress Disorder: A History of Psychotraumatology.” Dialogues in Clinical Neuroscience 2 (1): 47–55. doi:10.31887/DCNS.2000.2.1/macrocq. Online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.31887/DCNS.2000.2.1/macrocq#d1e124

Rousseau, Danielle. “A Brief History of Trauma and PTSD”. Boston University. August 11th,2024. Online: https://sites.bu.edu/daniellerousseau/2024/08/11/a-brief-history-of-trauma-and-ptsd/

Friedman, Matthew J. “PTSD History and Overview”. s.d. PTSD: NationalCenter for PTSD, US Department of Veteran Affairs. Online: https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/essentials/history_ptsd.asp

„History of PTSD”. (May 15, 2025). Traumadissociation.com. Retrieved May 15, 2025 from: https://traumadissociation.com/ptsd/history-of-post-traumatic-stress-disorder.html.Read more: https://traumadissociation.com/ptsd/history-of-post-traumatic-stress-disorder.html

McVean, Ada. “The History of Hysteria”. Office for Science and Society. Montreal: McGill University. 31 Jul 2017. Online: https://www.mcgill.ca/oss/article/history-quackery/history-hysteria

Micale, Mark S. “Hysteria and its Historiography: A Review of Past and Present Writings (II)”. History of Science, 1989, 27(4), 319-351. doi:10.1177/007327538902700401 (Original work published 1989). Online: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/007327538902700401

Tasca C, Rapetti M, Carta MG, Fadda B. “Women and hysteria in the history of mental health”. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2012;8:110-9. doi:10.2174/1745017901208010110. Online: https://clinical-practice-and-epidemiology-in-mental-health.com/VOLUME/8/PAGE/110/

“Hysteria”. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Hysteria

“Female hysteria”. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Female_hysteria

“Jean-Martin Charcot”. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot

“Pierre Janet”. Wikipedia.Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Janet

„Psychoanalytic Feminism“. Stanford Encyclopedia of Philosophy. First published May 16, 2011; substantive revision Dec 5, 2023. Online: https://plato.stanford.edu/entries/feminism-psychoanalysis/

Yadav, Riya. “Sigmund Freud and penis envy – a failure of courage?”. The British Psychological Society. 08.05.2018. Online: https://www.bps.org.uk/psychologist/sigmund-freud-and-penis-envy-failure-courage

“Feminism and Psychoanalysis”. Encyclopedia.com, s.d. Online: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/feminism-and-psychoanalysis

Kempe CH, Silverman FN, Steele BF, Droegemueller W, Silver HK. “The Battered-Child Syndrome”. JAMA. 1962;181(1):17–24.doi:10.1001/jama.1962.03050270019004. Online: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/327895

Van der Kolk, Bessel. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. New York: Viking Press, 2014.

Herman, Judith Lewis. “Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma”. Journal of Traumatic Stress. Volume 5, Issue 3, July 1992, 377-391. doi:10.1002/jts.2490050305. Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jts.2490050305

“About the CDC-Kaiser ACE Study”. Center for Disease Control (CDC), Violence prevention. Last reviewed: April 6, 2021. Online: https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/about.html

„Adverse childhood experiences”. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_childhood_experiences#Adverse_Childhood_Experiences_Study

“Racial Trauma”. Mental Health America. Online: https://mhanational.org/resources/racial-trauma/

Subica AM, Link BG. “Cultural trauma as a fundamental cause of health disparities”. Soc Sci Med. 2022 Jan;292:114574. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114574. Online: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9006767/

Bailey Lanier, Lucija Ozic-Paic, Sherazade Prasetyo, Ariel Reuveni Cohen and Ariel Wang. “The psychological impacts of Genocide”. OxJournal Psychology. Apr 3 2024. Online: https://www.oxjournal.org/the-psychological-impacts-of-genocides/

Wait, Liana. “Mitigating the Multigenerational Impacts of Trauma”. Dartmouth College, Faculty of Arts and Sciences. 1/7/2025. Online: https://fas.dartmouth.edu/news/2025/01/mitigating-multigenerational-impacts-trauma

Abbildungen

Aamir Mohd Khan & Sammy Sander / pixabay + epiAge

Lance Reis / pexels

A. Londe « Attaque de sommeil hystérique », 1889 / Wellcome Collection, rawpixel

Kantsmith / pixabay

Cover of Germaine Greer’s The Female Eunuch, 1970 / Wikipedia, public domain

Flyer announcing a protest against apartheid in South Africa, USA, 1977 / rawpixel, public domain

Zurück zur Übersicht

Zurück zur Übersicht